Pour en savoir plus au sujet du patrimoine historique de Troarn et Bures-sur-Dives, vous pouvez consulter le site de l'Association du Patrimoine Troarnais et Burois.

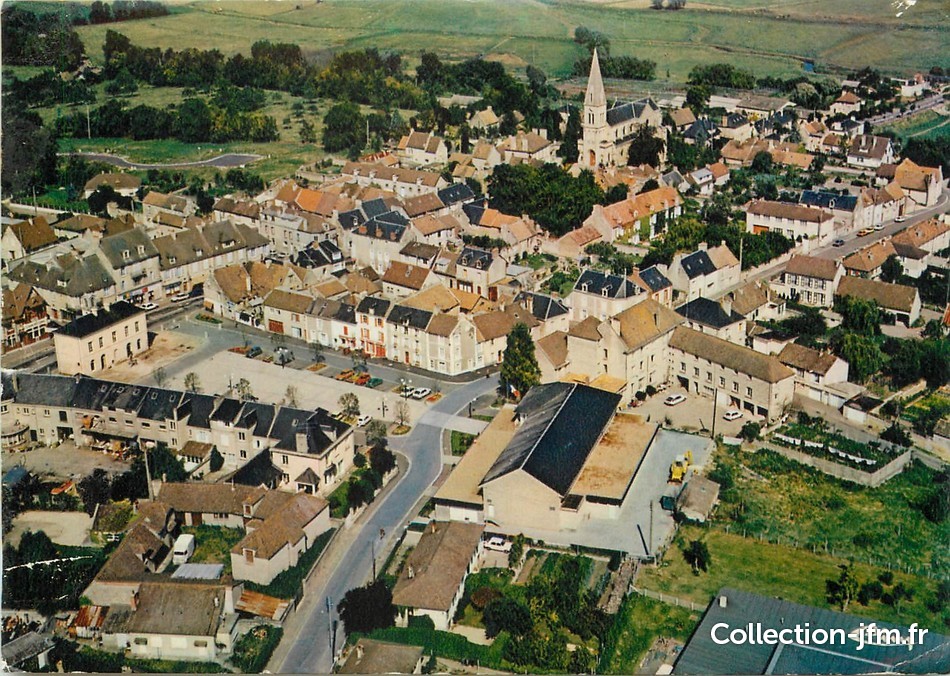

Vue aérienne de Troarn Vue aérienne de Bures

L'abbaye Saint-Martin de Troarn

AU CŒUR DE LA NORMANDIE, TROARN UNE PUISSANTE ABBAYE BÉNÉDICTINE, XIe-XVIIIe siècles

Au centre de la Normandie, aux confins de la Campagne de Caen et du pays d’Auge, sur la route de Caen à Rouen, Troarn a grandi au bord de la Dives, rivière qui marquait la limite entre les anciens diocèses de Lisieux et de Bayeux et qui marque l’antique passage de la Basse-Normandie à la Haute-Normandie. La position comme le site de Troarn sont stratégiques. De là les batailles de 1450 et de 1944 pour en prendre le contrôle : les Anglais y échouèrent au XVème siècle ; les Alliés y échouèrent en 1944, Troarn fut imprenable, du 6 juin au 16 août , avant la retraite générale de l’armée allemande.

Par ses maisons de pierre calcaire, Troarn appartient à la plaine de Caen ; par ses environs boisés, marécageux et bocagers, la butte de Troarn appartient au pays d’Auge. Des relevés archéologiques trop vite arrêtés, ont révélé que le site de Troarn était habité depuis les temps préhistoriques, mais le bourg n’apparaît dans les documents écrits qu’à partir du XIème siècle en relation avec l’installation des moines bénédictins.

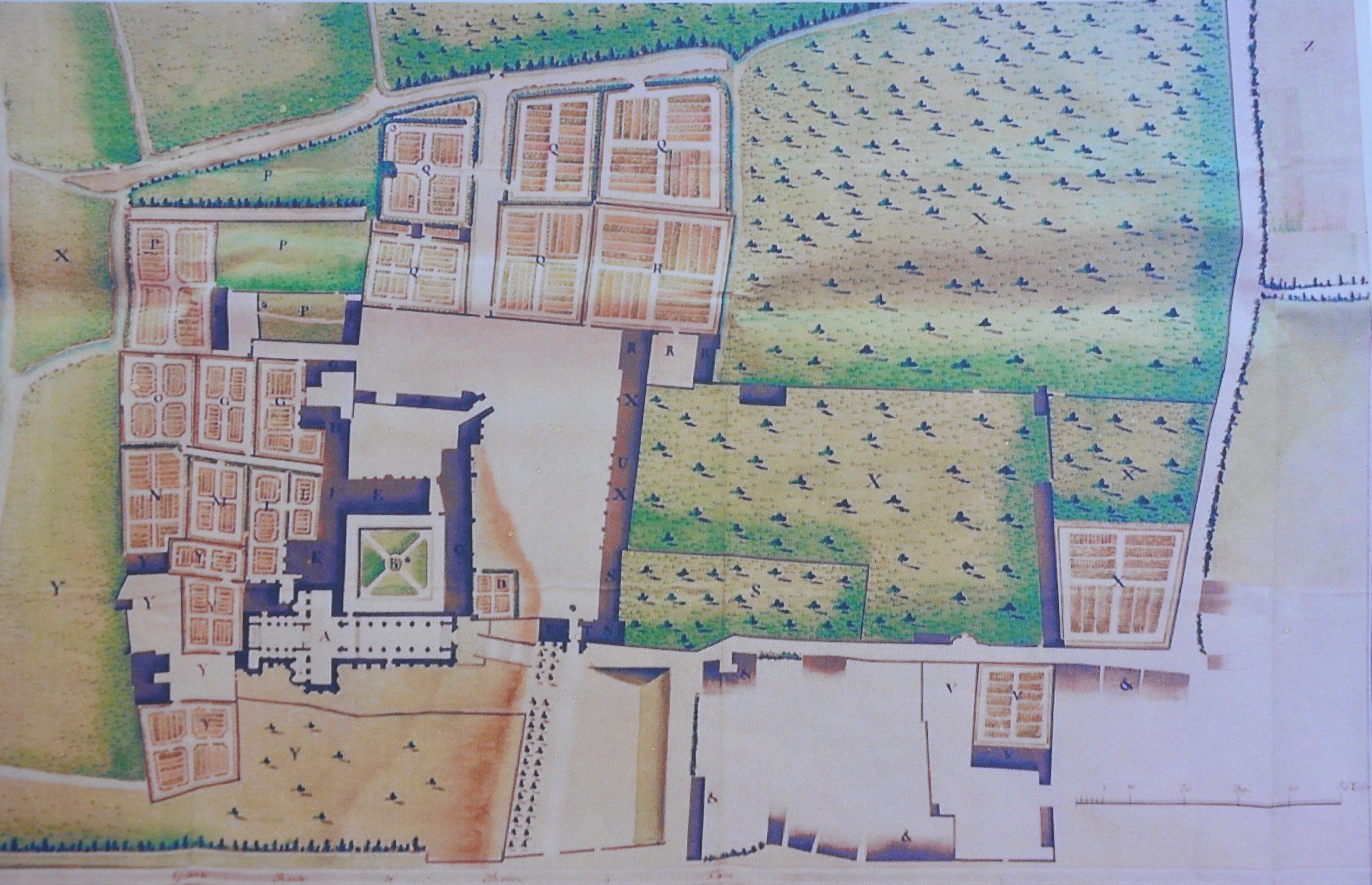

Au milieu du XIe siècle, l’abbaye Saint-Martin de Troarn est fondée par une des plus puissantes familles du duché de Normandie, les Montgomeri, adversaires, puis ralliés et proches du duc Guillaume, le futur conquérant d’Angleterre. Très vite, le monastère devient considérable, protégé par les ducs de Normandie, puis, après la réunion de la Normandie au domaine royal en 1204, par les rois de France eux-mêmes qui conservent le monastère comme abbaye royale. Dès le XIIème siècle, l’abbaye abrite une quarantaine de moines. L’ampleur des bâtiments et de l’église abbatiale - une des plus grandes de la Normandie - révèle la richesse foncière dispersée en Normandie et en Angleterre. L’abbaye contrôle huit prieurés. En tant que baron, l’abbé de Troarn rend la justice sur bien des localités environnantes. L’abbaye a sa place à l’Échiquier et aux États de Normandie. Au XVème siècle elle est associée à la fondation de l’Université de Caen, à laquelle elle demeura agrégée jusqu'à la Révolution.

Pendant plus de sept cents ans les Bénédictins chantent, à Troarn, la gloire de Dieu associant, pour le reste du temps, travail manuel et travail intellectuel. Sous le patronage de saint Martin, fort populaire en France et notamment en Normandie, l’abbaye de Troarn développe ses œuvres charitables : aumônerie (où affluent des milliers de pauvres, au XIIIe siècle, entre Pâques et la Toussaint), maladrerie (à Troarn), léproserie et hôpitaux dans les environs.

A l’ombre de ce puissant monastère, Troarn se développe avec ses deux églises paroissiales (Sainte-Croix et Saint-Gilles), son marché du samedi, ses deux grandes foires : Saint-Martin d’hiver et Saint-Martin d’été. Les moines, bâtisseurs de la halle, y réglementent les poids, les mesures et les prix. Ils entretiennent rues et chemins, notamment la route de Troarn à Caen, refaite au XVIIIe siècle, et la chaussée de Troarn à Saint-Samson interrompue par le bac de la Dives, dont le péage, associé à bien d’autres ressources, permet d’assainir et de mettre en valeur la vallée marécageuse : ce sont les marais de Troarn, qui ferment les plaines bas-normandes à l’Est, comme les marais de Carentan les ferment à l’Ouest.

Lors des guerres de religion, après le pillage des églises et des monastères de Caen en 1562, les protestants arrivent à Troarn, sous la direction de seigneurs, dont plusieurs sont vassaux de l’abbaye. Une ou les deux bibliothèques sont incendiées. Dans l’église disparaissent les vitraux, les statues et les meubles. L’année suivante une nouvelle armée protestante arrive de Dives, prieuré dépendant de Troarn, où elle a brûlé la Croix miraculeuse qui attirait la foule des pèlerins. A Troarn, tout en ruinant le cloître et en descendant les cloches de l’abbaye, les protestants dévastent l’église paroissiale Saint-Gilles, de telle manière que, désormais, Troarn devra se contenter de la seule église et paroisse Sainte-Croix.

De ce désastre, l’abbaye de Troarn se relève difficilement. Au XVIIIe siècle, un prélat, Monseigneur du Bouchet, évêque de Dol-de-Bretagne et abbé commendataire de Troarn, fonde un hospice à Troarn avec les aumônes de l’abbaye (1745-1748). Son successeur, l’abbé de Giry, y fait venir les Filles de la Charité, d’abord trois, puis une institutrice pour les filles du bourg, puis trois nouvelles religieuses pour le soin des infirmes. Deux nouvelles salles sont ouvertes par l’abbé de Véri.

Auparavant, en 1767, les quinze moines de Troarn avaient demandé leur sécularisation. L’abbaye royale bénédictine de Troarn est supprimée en 1786. À sa place le roi de France, Louis XVI, et le pape Pie VI, établissent à Troarn un chapitre de chanoinesses nobles, annexé à la Maison royale de Saint-Louis à Saint-Cyr. Une abbesse et six chanoinesses sont désignées en 1788, quatre chapelains continuant à acquitter les fondations de l’abbaye supprimée.

En cette fin du XVIIIe siècle, Troarn est un gros bourg de 900 habitants, avec son marché, ses commerces, ses trois « cabarets » (ou débits de boissons), ses maisons de pierre le long de la route de Rouen. Sa population d’artisans, de paysans et de notables est alphabétisée à plus de 60% chez les hommes et près de 50% chez les femmes. Une pareille situation est un des fruits de ce puissant monastère qui vient juste de fermer.

Le plan de l'Abbaye au XVIIIe siècle

L'église Sainte-Croix de Troarn

Pour en savoir plus sur l'histoire de l'Eglise Sainte Croix de Troarn, cliquez ici.

L'église se trouve 16 Rue de Rouen à Troarn et accueille les messes du dimanche

Ancienne mairie

Site créé en partenariat avec Réseau des Communes

Site créé en partenariat avec Réseau des Communes